Tres razones para un cambio

(Discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua. 7 de mayo de 2012)

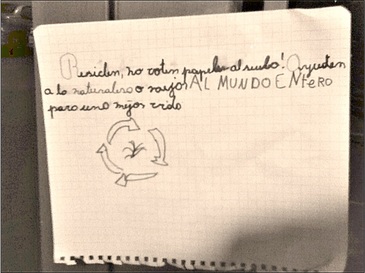

Hace algunos meses, mientras paseaba al anochecer cerca de mi casa, me encontré con un cartel pegado en una reja, claramente escrito por un niño. (Pueden ver una reproducción al lado de de este párrafo). Decía lo siguiente: “Resiclen, no voten papeles al suelo! Ayuden a la naturalesa o mejor al mundo entero para una mejor vida”. Era, ciertamente, un bonito mensaje y me debió haber causado ilusión y ternura ver esas letras infantiles que expresaban preocupación por nuestro mundo. Debo confesar, sin embargo, con mucha vergüenza, que mi primera reacción no fue esa. Lo primero que pensé, casi instintivamente, fue: “¡Qué mal escrito está este cartel!”. ¿Cuántos de nosotros no sentiríamos algo parecido al ver esas letras? ¿Cuántos de nosotros podríamos superar esa primera reacción y ver más allá, ver lo que ofrecía ese mensaje? No lo sé. Sé que a mí me costó y creo que eso es muestra de un grave problema.

Quizás les sorprenda, sin embargo, cuando les diga que creo que el problema no es del niño que escribió el mensaje, o de nuestra juventud en general, o de nuestro sistema educativo o incluso de los medios de comunicación. El problema, creo, está en mí y en todos a los que se nos hace difícil superar el horror ante una “b” larga puesta en el lugar de una “v” corta o ante la ausencia de una “h” en el lugar en que esperamos verla.

Vivimos en una sociedad con muchos conflictos. Aún tenemos entre nosotros enormes divisiones. Creemos que una persona es inferior o superior a otras por su color de piel, por el país en que nació, por sus creencias o por su falta de ellas, por cuánto gana al mes, por la ciudad o la comuna en que vive, por el sexo de la persona que quiere. Todas estas circunstancias, lo sabemos bien, son causa de burla, de desprecio y de violencia, y es poco, lamentablemente, el poder que tenemos para hacer que desaparezcan. Pero también nosotros, y yo el primero, discriminamos a los demás por razones aún más irracionales: por las letras que usan para expresar lo que piensan y lo que sienten. Por su ortografía. Y esto sí podemos cambiarlo.

Quiero hablarles hoy de ortografía. Varios amigos me advirtieron que si lo hacía, el mío sería el nombramiento más breve en la historia de la Academia. Pero yo no lo creo así. He tenido mucha suerte en mi vida y una de esas fortunas es haber podido aprender de muchos grandes maestros, varios de los cuales hoy son también mis amigos y forman parte de esta Academia. Los conozco y admiro profundamente, y lo que quiero hacer hoy es tomar respetuosamente este tiempo para hablarles de lo que considero es una enorme misión que nos aguarda. En el mejor de los casos, si todo sale como espero, este podrá ser el inicio de muchas conversaciones que hagan que esta misión fructifique. En el peor de los casos, tendré estos minutos para contarles qué pienso de este tema. Y ya eso habrá valido la pena.

Voy a hablarles de ortografía, específicamente de ortografía literal, de la letras que usamos para escribir en nuestra lengua. Y de por qué deberíamos hacer cambios en ella.

¿Por qué cambiar nuestra ortografía? Permítanme partir reconociendo que nuestra ortografía actual es una buena ortografía. Cualquiera de nosotros que haya querido alguna vez aprender un idioma como el francés o el inglés, habrá sufrido en algún momento la angustia de sentir que estaba aprendiendo dos lenguas diferentes: una para cómo se habla y otra para cómo se escribe. Como dice un viejo chiste: “es difícil escribir en un idioma en que se escribe ‘Manchester’, pero se pronuncia ‘Liverpool’”. El español, afortunadamente, no es así. La nuestra es una buena ortografía. Pero podría ser aún mejor.

La primera razón para cambiar nuestra ortografía es porque es perfectible. A diferencia de la lengua oral, que tiene una base natural fundamental, la escritura es una técnica, un arte que puede alterarse si lo encontramos conveniente. Actualmente esta técnica tiene defectos. El mayor de ellos es la convivencia en nuestro sistema ortográfico de tres criterios para decidir con qué letras debemos escribir: el primero es el criterio fonológico (relacionado con cómo pronunciamos nuestras palabras), el segundo, el criterio etimológico (relacionado con la historia de nuestras palabras) y el tercero, el criterio de la tradición (o cómo hemos escrito –entre comillas– “desde siempre”).

Nuestra ortografía literal se basa esencialmente en el criterio fonológico. Es decir, escribimos de manera semejante a la manera en que pronunciamos. Aquí es necesario, quizás, hacer una aclaración. Una escritura completamente fonológica no tiene como ideal que cada diferencia de sonido se represente como una letra distinta. Eso sería imposible y absurdo, ya que (como bien saben los fonetistas) todos los hablantes de una lengua, y aun en muchos casos una misma persona en diferentes momentos, pronunciamos de maneras distintas. No. El ideal de una escritura fonológica es representar con una letra única y exclusiva cada cambio en la pronunciación que traiga consigo un cambio en el significado de lo que se dice. Esto es lo que los lingüistas llamamos un “fonema”. Así, citando al escritor español Juan José Millás, no es lo mismo una “cosa” que una “copa” o que una “coja” y, por lo tanto, los sonidos “ese”, “pe” y “jota” son fonemas y deben, en este ideal, ser representados por letras distintas, mientras que por el contrario [ˈlet͡ʃe], [ˈleʃe] y [ˈletː͡ʃe] son para los que hablamos español sólo tres formas de pronunciar la misma palabra y, en consecuencia, deben escribirse de igual manera: “leche”.

Vuelvo a lo anterior. Nuestra escritura se basa fundamentalmente en este criterio. Por ejemplo, una expresión como “una piedra en el monte” puede en español escribirse siguiéndolo y, de hecho, sería difícil cometer un error ortográfico al representarla en papel ¿Cuándo las cosas se comienzan a complicar? ¿Cuándo comenzamos a cometer errores? Cuando encontramos en nuestra escritura letras que sirven para representar a más de un fonema (uno de estos casos es el de la letra “ge”, que puede referirse al fonema /g/, como en “gas” o “gorro” o al fonema /x/, como en “gente” o “girasol”), cuando vemos que a veces un fonema se puede escribir con letras diferentes (siguiendo los ejemplos anteriores, es el caso del fonema /x/, que puede escribirse como la letra “ge”, por ejemplo en “general”, y también como la letra “jota” en “jerez” o “Jesús”). O como cuando encontramos un fonema que es representado por una secuencia de dos letras (el caso del fonema /ʝ/ en “calle” o del fonema /t͡ʃ/ en “chal”) o, el caso contrario, cuando una sola letra representa una secuencia de dos fonemas distintos, que es lo que sucede con la letra “equis”, que expresa el conjunto de consonantes /k/ y /s/ en “taxi” o “axila”. O cuando, como sucede con la letra “hache”, encontramos una letra que no expresa ningún fonema en absoluto. No me es posible extenderme más en esto, pero espero que coincidan conmigo en el juicio de que nuestra escritura no sigue completamente el ideal fonológico.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos palabras complicadas de escribir como “exhortación” o “hallulla”? Porque otro criterio que se usa en nuestra ortografía (que viene a complicarla) es el etimológico, el relacionado con la historia de la palabra. Así, por ejemplo, la palabra “viento” se escribe con “ve corta” y la palabra “bien” con “be larga”, no porque sus “bes” se pronuncien de manera distinta (que no es el caso, por mucho que algunos profesores se esfuercen por inculcarlo), sino porque “viento” proviene del latín ventus (que se escribía con algo parecido a una “ve corta”), mientras que “bien” deriva del latín bene (que se escribía con “be larga”). Así también, por ejemplo, “harina” lleva “hache” inicial para recordarnos que en latín esa palabra llevaba al inicio una “efe” y era farina. La verdad es que estos conocimientos son bonitos (a mí, personalmente, me encantan), ¿pero vale la pena sacrificar la simplicidad de un sistema de escritura por el goce estético de algunas personas como yo? Preguntémonos por qué motivo hemos mantenido estas huellas etimológicas en nuestra escritura. La mejor respuesta quizás sería para mantener la relación cultural del español con las lenguas de las que deriva y estimular así el estudio de ellas. Yo me pregunto, sin embargo, ¿a cuántos de los que aquí nos encontramos estos accidentes ortográficos, a los que todos nos tenemos que enfrentar día a día, los han estimulado para el estudio de las lenguas clásicas? Me atrevería a decir que a ninguno. No quiero decir con esto que el estudio del latín o del griego sean poco importantes. ¡Para nada! De hecho, estoy convencido de que el estudio de las lenguas clásicas debería volver con fuerza a la enseñanza escolar, para así permitir que nuestros jóvenes puedan leer de manera directa a los pensadores que están en la base de nuestra cultura. Lo que me pregunto, lo que critico, es si estas “pistas etimológicas” de las que están salpicadas nuestras palabras realmente sirven de estímulo para esto o si, como sospecho, sólo son fuente de goce para aquellos que ya sabían desde antes que esa pista estaba ahí. Recordemos, a propósito, ese viejo chiste que define un diccionario como “aquel libro en que puedes encontrar cómo se escribe una palabra... si antes ya sabes cómo se escribe”.

El asunto se vuelve peor todavía cuando nos damos cuenta de que palabras como “abogado” o “abuelo” se escriben con “be larga” a pesar de que sus originales latinos (advocatus y aviolus, respectivamente) llevaban algo parecido a una “ve corta” y que “hinchar” y “húmedo” llevan hache a pesar de que en latín las palabra de las que provienen (“inflare” y “umidus”) no las tienen. ¿Qué justifica en estos casos que aparezcan estas letras? Nada. Nada, salvo que tenemos la costumbre de escribirlas así desde hace algunos siglos. Se trata de lo que se ha llamado “una tradición venerable” Pero yo me pregunto ¿es una tradición como esta realmente digna de veneración? ¿O se trata, simplemente de una costumbre, de un mal hábito?

Muchos de ustedes dirán, quizás, que los cambios que implican estas críticas harían que las palabras se vieran muy feas, que un “avogado” escrito con “ve corta” sería menos respetable o que un “hombre” sin hache parecería tal vez menos viril. Creo, sin embargo, que juzgamos esto simplemente porque estamos acostumbrados a verlas así. Hasta inicios del siglo xix, por ejemplo, la palabra “armonía” solía escribirse con hache inicial y, cuando esta fue eliminada, no faltó quien se lamentara amargamente de esta pérdida, diciendo que desde ese momento en adelante, la palabra tendría menos espíritu, menos música. ¿Cuántos de nosotros echamos de menos esa hache o defenderíamos que hoy significa menos que ayer?

Hay, por supuesto, mucho más que decir sobre estos temas, pero confío en haber presentado algunos argumentos que puedan llevarlos a pensar que nuestra ortografía es aún perfectible.

La segunda razón que, a mi juicio, debe motivarnos a realizar cambios es que llegar a una mejor ortografía es algo importante.

¿Por qué lo es? Los invito a recordar en qué momento de sus vidas tuvieron que aprender este tipo de reglas ortográficas y, lo que es peor, todas sus excepciones. Se trata, por supuesto, de los primeros años de enseñanza escolar. Mi sobrino Alonso tiene siete años. Está en segundo año básico y sufro al pensar que tiene que dedicarle tiempo a aprender cuándo y cuándo no una palabra se escribe con ese, ce o zeta, qué palabras llevan hache o qué diferencia hay entre una be larga y una ve corta. ¡Hay tan poco tiempo en la enseñanza escolar y hay tantas cosas más hermosas e importantes en las que un niño podría estar aprovechando su tiempo! Aprendiendo, por ejemplo, a conocer su mundo, la sociedad en que vive o la historia de nuestra civilización. O, para no alejarnos del ramo, podría estar descubriendo la poesía o leyendo cuentos entretenidos o aprendiendo las historias y mitos de las mismas culturas clásicas de las que antes hablábamos. No se trata, simplemente, de hacer la vida más fácil a nuestros niños. Sé que hay mucho valor también en la disciplina y el esfuerzo. ¡Pero cuánto más rico sería que ese sacrificio y ese estudio dieran otros frutos diferentes al de simplemente saber cómo trazar una línea en una palabra!

Pensemos también en que es en esos primeros años de enseñanza escolar cuando comenzamos a descubrir que nuestro mundo físico y social no son aleatorios, que su funcionamiento depende de un sistema. Este es el momento en que nuestros niños empiezan a entender las reglas que subyacen a estos sistemas y comienzan entonces a forjar su pensamiento lógico. ¿No es lamentable, no es desolador que sea justo en este momento cuando tengan que aprender estas reglas y excepciones ortográficas que son difíciles de entender cuando no simplemente caprichosas?

En un reciente viaje a España compartí un almuerzo con Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española y principal responsable de la nueva Ortografía editada por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Él me comentó (y luego pude verificarlo) que se había descubierto que había una relación inversa entre el grado en que el sistema ortográfico de una lengua se aproxima al ideal fonológico y la frecuencia con que los hablantes de esa lengua presentaban problemas de aprendizaje como la dislexia. En otras palabras, en las lenguas como el italiano (más cercana al ideal fonológico del que hemos hablado) hay menos casos de niños con dislexia que en inglés o francés (más lejanas de ese ideal). ¿No deberían ser razones como esta, la posibilidad de evitar el sufrimiento de algunas personas, motivo suficiente como para hacernos pensar en que es fundamental modificar nuestra ortografía?

La segunda razón para modificar nuestra ortografía, entonces, es que es algo importante.

La tercera razón que quiero ofrecerles esta noche es que se trata de un cambio posible. Es algo que está en nuestras manos realizar.

En los últimos meses he tenido el honor y el gusto de poder participar de algunas de las sesiones de la Academia que hoy me admite oficialmente. Al finalizar una de estas reuniones, nuestro director nos leyó una petición que le había llegado en una carta: una persona le pedía que la Academia creara un nuevo género para el español. Sí, un género diferente para no tener que emplear el masculino (tan machistamente cargado, se infería) en sus usos inclusivos. La carta era clara en su propuesta: agreguemos a palabras como “niños” y “niñas”, la palabra “niñes”, que indicaría su género neutro. Así, por ejemplo, “nosotres todes reunides en esta noche podríamos hablar les unes a les otres sin sesgo”. La proposición, como podrán ustedes suponer, fue recibida con risas por todos los académicos. ¿Cuál fue el motivo de ellas? No nos reíamos, como quizás erróneamente alguien pueda pensar, de la persona que sugería esto o de sus intenciones. Esa risa estaba provocada por la profunda comprensión de que no existe ninguna autoridad que pueda modificar elementos gramaticales de una lengua con la simple fuerza de un decreto.

Si mañana la Academia Chilena de la Lengua, o la RAE o la Asociación de Academias, o el presidente del Gobierno, o el rey de España, o todos ellos juntos ordenaran la aparición de un nuevo género gramatical en nuestro idioma, ¿qué pasaría? La respuesta es que absolutamente nada. Eso porque las lenguas no se construyen por decreto. Las lenguas pueden cambiar, y de hecho están siempre cambiando, pero esos cambios no pueden ser impuestos, sino que surgen naturalmente de los mismos hablantes. Por eso nos reíamos y por eso propuestas como las de esa carta están destinadas a fracasar.

Pero la ortografía es diferente. La ortografía no es parte del sistema de la lengua española, sino un sistema aparte relacionado con ella y cuyas reglas sí están dadas por autoridades a quienes los hablantes les han conferido este poder. Y estas autoridades son las academias de la lengua.

¿Qué pasaría si mañana las academias de la lengua decretan, por ejemplo, que la hache desaparezca de la ortografía española? Aunque sería de esperar mucha resistencia inicial (todos, después de todo, estamos muy cómodos con lo que ya sabemos), finalmente la propuesta sería aceptada. Tenemos, entonces, el poder para hacer este cambio. Y con ese poder, la enorme responsabilidad de darle a los hablantes del español el mejor sistema de escritura que podamos.

Este es un cambio necesario. Este es un cambio importante. Este es un cambio posible.

¿Por qué en Chile? ¿Por qué nosotros?

Las reflexiones que acabo de proponer no son, ciertamente, originales. Gran parte de ellas son conocidas y compartidas por todos los estudiosos de la lengua y motivaron, en el siglo XIX, a uno de los más grandes lingüistas hispánicos, don Andrés Bello, a plantear su propia reforma ortográfica: la ortografía chilena. ¿Qué mejor homenaje a la figura de este extraordinario pensador que recoger en su patria adoptiva esta iniciativa a la que dedicó tanto espíritu y tanto esfuerzo?

¿Por qué nosotros? La Academia Chilena de la Lengua ha sido siempre impulsora de los mayores cambios y de los mejores proyectos que se han formado en el seno de las academias de la lengua. Sin ir más lejos, la monumental obra científica y descriptiva que es la Nueva gramática de la lengua española fue la respuesta de la Asociación de Academias al desafío planteado por la nuestra ante la carencia de una obra de esta naturaleza que sirviera de guía para la consulta especializada y la enseñanza de la gramática en todos los niveles. En este discurso quiero invitar a mis colegas académicos a volver a actuar con esa valentía ante otro desafío que considero igualmente importante: el de la reforma de nuestra ortografía.

Vuelvo ahora a una idea que planteé al iniciar estas palabras. Supongamos por un momento que a cualquiera de nosotros se le concede el poder de acabar con alguna de las fuentes de discriminación de nuestro mundo: de eliminar el racismo, el clasismo, la xenofobia o cualquier otra causa de discriminación. ¿Quién de entre nosotros no lo haría de inmediato? Hoy tenemos la oportunidad y el poder de eliminar una de esas fuentes de división, de burlas y de violencia al reformar nuestra ortografía... ¿Y qué mejor regalo podríamos ofrecer al mundo?

(Discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Lengua. 7 de mayo de 2012)

Hace algunos meses, mientras paseaba al anochecer cerca de mi casa, me encontré con un cartel pegado en una reja, claramente escrito por un niño. (Pueden ver una reproducción al lado de de este párrafo). Decía lo siguiente: “Resiclen, no voten papeles al suelo! Ayuden a la naturalesa o mejor al mundo entero para una mejor vida”. Era, ciertamente, un bonito mensaje y me debió haber causado ilusión y ternura ver esas letras infantiles que expresaban preocupación por nuestro mundo. Debo confesar, sin embargo, con mucha vergüenza, que mi primera reacción no fue esa. Lo primero que pensé, casi instintivamente, fue: “¡Qué mal escrito está este cartel!”. ¿Cuántos de nosotros no sentiríamos algo parecido al ver esas letras? ¿Cuántos de nosotros podríamos superar esa primera reacción y ver más allá, ver lo que ofrecía ese mensaje? No lo sé. Sé que a mí me costó y creo que eso es muestra de un grave problema.

Quizás les sorprenda, sin embargo, cuando les diga que creo que el problema no es del niño que escribió el mensaje, o de nuestra juventud en general, o de nuestro sistema educativo o incluso de los medios de comunicación. El problema, creo, está en mí y en todos a los que se nos hace difícil superar el horror ante una “b” larga puesta en el lugar de una “v” corta o ante la ausencia de una “h” en el lugar en que esperamos verla.

Vivimos en una sociedad con muchos conflictos. Aún tenemos entre nosotros enormes divisiones. Creemos que una persona es inferior o superior a otras por su color de piel, por el país en que nació, por sus creencias o por su falta de ellas, por cuánto gana al mes, por la ciudad o la comuna en que vive, por el sexo de la persona que quiere. Todas estas circunstancias, lo sabemos bien, son causa de burla, de desprecio y de violencia, y es poco, lamentablemente, el poder que tenemos para hacer que desaparezcan. Pero también nosotros, y yo el primero, discriminamos a los demás por razones aún más irracionales: por las letras que usan para expresar lo que piensan y lo que sienten. Por su ortografía. Y esto sí podemos cambiarlo.

Quiero hablarles hoy de ortografía. Varios amigos me advirtieron que si lo hacía, el mío sería el nombramiento más breve en la historia de la Academia. Pero yo no lo creo así. He tenido mucha suerte en mi vida y una de esas fortunas es haber podido aprender de muchos grandes maestros, varios de los cuales hoy son también mis amigos y forman parte de esta Academia. Los conozco y admiro profundamente, y lo que quiero hacer hoy es tomar respetuosamente este tiempo para hablarles de lo que considero es una enorme misión que nos aguarda. En el mejor de los casos, si todo sale como espero, este podrá ser el inicio de muchas conversaciones que hagan que esta misión fructifique. En el peor de los casos, tendré estos minutos para contarles qué pienso de este tema. Y ya eso habrá valido la pena.

Voy a hablarles de ortografía, específicamente de ortografía literal, de la letras que usamos para escribir en nuestra lengua. Y de por qué deberíamos hacer cambios en ella.

¿Por qué cambiar nuestra ortografía? Permítanme partir reconociendo que nuestra ortografía actual es una buena ortografía. Cualquiera de nosotros que haya querido alguna vez aprender un idioma como el francés o el inglés, habrá sufrido en algún momento la angustia de sentir que estaba aprendiendo dos lenguas diferentes: una para cómo se habla y otra para cómo se escribe. Como dice un viejo chiste: “es difícil escribir en un idioma en que se escribe ‘Manchester’, pero se pronuncia ‘Liverpool’”. El español, afortunadamente, no es así. La nuestra es una buena ortografía. Pero podría ser aún mejor.

La primera razón para cambiar nuestra ortografía es porque es perfectible. A diferencia de la lengua oral, que tiene una base natural fundamental, la escritura es una técnica, un arte que puede alterarse si lo encontramos conveniente. Actualmente esta técnica tiene defectos. El mayor de ellos es la convivencia en nuestro sistema ortográfico de tres criterios para decidir con qué letras debemos escribir: el primero es el criterio fonológico (relacionado con cómo pronunciamos nuestras palabras), el segundo, el criterio etimológico (relacionado con la historia de nuestras palabras) y el tercero, el criterio de la tradición (o cómo hemos escrito –entre comillas– “desde siempre”).

Nuestra ortografía literal se basa esencialmente en el criterio fonológico. Es decir, escribimos de manera semejante a la manera en que pronunciamos. Aquí es necesario, quizás, hacer una aclaración. Una escritura completamente fonológica no tiene como ideal que cada diferencia de sonido se represente como una letra distinta. Eso sería imposible y absurdo, ya que (como bien saben los fonetistas) todos los hablantes de una lengua, y aun en muchos casos una misma persona en diferentes momentos, pronunciamos de maneras distintas. No. El ideal de una escritura fonológica es representar con una letra única y exclusiva cada cambio en la pronunciación que traiga consigo un cambio en el significado de lo que se dice. Esto es lo que los lingüistas llamamos un “fonema”. Así, citando al escritor español Juan José Millás, no es lo mismo una “cosa” que una “copa” o que una “coja” y, por lo tanto, los sonidos “ese”, “pe” y “jota” son fonemas y deben, en este ideal, ser representados por letras distintas, mientras que por el contrario [ˈlet͡ʃe], [ˈleʃe] y [ˈletː͡ʃe] son para los que hablamos español sólo tres formas de pronunciar la misma palabra y, en consecuencia, deben escribirse de igual manera: “leche”.

Vuelvo a lo anterior. Nuestra escritura se basa fundamentalmente en este criterio. Por ejemplo, una expresión como “una piedra en el monte” puede en español escribirse siguiéndolo y, de hecho, sería difícil cometer un error ortográfico al representarla en papel ¿Cuándo las cosas se comienzan a complicar? ¿Cuándo comenzamos a cometer errores? Cuando encontramos en nuestra escritura letras que sirven para representar a más de un fonema (uno de estos casos es el de la letra “ge”, que puede referirse al fonema /g/, como en “gas” o “gorro” o al fonema /x/, como en “gente” o “girasol”), cuando vemos que a veces un fonema se puede escribir con letras diferentes (siguiendo los ejemplos anteriores, es el caso del fonema /x/, que puede escribirse como la letra “ge”, por ejemplo en “general”, y también como la letra “jota” en “jerez” o “Jesús”). O como cuando encontramos un fonema que es representado por una secuencia de dos letras (el caso del fonema /ʝ/ en “calle” o del fonema /t͡ʃ/ en “chal”) o, el caso contrario, cuando una sola letra representa una secuencia de dos fonemas distintos, que es lo que sucede con la letra “equis”, que expresa el conjunto de consonantes /k/ y /s/ en “taxi” o “axila”. O cuando, como sucede con la letra “hache”, encontramos una letra que no expresa ningún fonema en absoluto. No me es posible extenderme más en esto, pero espero que coincidan conmigo en el juicio de que nuestra escritura no sigue completamente el ideal fonológico.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos palabras complicadas de escribir como “exhortación” o “hallulla”? Porque otro criterio que se usa en nuestra ortografía (que viene a complicarla) es el etimológico, el relacionado con la historia de la palabra. Así, por ejemplo, la palabra “viento” se escribe con “ve corta” y la palabra “bien” con “be larga”, no porque sus “bes” se pronuncien de manera distinta (que no es el caso, por mucho que algunos profesores se esfuercen por inculcarlo), sino porque “viento” proviene del latín ventus (que se escribía con algo parecido a una “ve corta”), mientras que “bien” deriva del latín bene (que se escribía con “be larga”). Así también, por ejemplo, “harina” lleva “hache” inicial para recordarnos que en latín esa palabra llevaba al inicio una “efe” y era farina. La verdad es que estos conocimientos son bonitos (a mí, personalmente, me encantan), ¿pero vale la pena sacrificar la simplicidad de un sistema de escritura por el goce estético de algunas personas como yo? Preguntémonos por qué motivo hemos mantenido estas huellas etimológicas en nuestra escritura. La mejor respuesta quizás sería para mantener la relación cultural del español con las lenguas de las que deriva y estimular así el estudio de ellas. Yo me pregunto, sin embargo, ¿a cuántos de los que aquí nos encontramos estos accidentes ortográficos, a los que todos nos tenemos que enfrentar día a día, los han estimulado para el estudio de las lenguas clásicas? Me atrevería a decir que a ninguno. No quiero decir con esto que el estudio del latín o del griego sean poco importantes. ¡Para nada! De hecho, estoy convencido de que el estudio de las lenguas clásicas debería volver con fuerza a la enseñanza escolar, para así permitir que nuestros jóvenes puedan leer de manera directa a los pensadores que están en la base de nuestra cultura. Lo que me pregunto, lo que critico, es si estas “pistas etimológicas” de las que están salpicadas nuestras palabras realmente sirven de estímulo para esto o si, como sospecho, sólo son fuente de goce para aquellos que ya sabían desde antes que esa pista estaba ahí. Recordemos, a propósito, ese viejo chiste que define un diccionario como “aquel libro en que puedes encontrar cómo se escribe una palabra... si antes ya sabes cómo se escribe”.

El asunto se vuelve peor todavía cuando nos damos cuenta de que palabras como “abogado” o “abuelo” se escriben con “be larga” a pesar de que sus originales latinos (advocatus y aviolus, respectivamente) llevaban algo parecido a una “ve corta” y que “hinchar” y “húmedo” llevan hache a pesar de que en latín las palabra de las que provienen (“inflare” y “umidus”) no las tienen. ¿Qué justifica en estos casos que aparezcan estas letras? Nada. Nada, salvo que tenemos la costumbre de escribirlas así desde hace algunos siglos. Se trata de lo que se ha llamado “una tradición venerable” Pero yo me pregunto ¿es una tradición como esta realmente digna de veneración? ¿O se trata, simplemente de una costumbre, de un mal hábito?

Muchos de ustedes dirán, quizás, que los cambios que implican estas críticas harían que las palabras se vieran muy feas, que un “avogado” escrito con “ve corta” sería menos respetable o que un “hombre” sin hache parecería tal vez menos viril. Creo, sin embargo, que juzgamos esto simplemente porque estamos acostumbrados a verlas así. Hasta inicios del siglo xix, por ejemplo, la palabra “armonía” solía escribirse con hache inicial y, cuando esta fue eliminada, no faltó quien se lamentara amargamente de esta pérdida, diciendo que desde ese momento en adelante, la palabra tendría menos espíritu, menos música. ¿Cuántos de nosotros echamos de menos esa hache o defenderíamos que hoy significa menos que ayer?

Hay, por supuesto, mucho más que decir sobre estos temas, pero confío en haber presentado algunos argumentos que puedan llevarlos a pensar que nuestra ortografía es aún perfectible.

La segunda razón que, a mi juicio, debe motivarnos a realizar cambios es que llegar a una mejor ortografía es algo importante.

¿Por qué lo es? Los invito a recordar en qué momento de sus vidas tuvieron que aprender este tipo de reglas ortográficas y, lo que es peor, todas sus excepciones. Se trata, por supuesto, de los primeros años de enseñanza escolar. Mi sobrino Alonso tiene siete años. Está en segundo año básico y sufro al pensar que tiene que dedicarle tiempo a aprender cuándo y cuándo no una palabra se escribe con ese, ce o zeta, qué palabras llevan hache o qué diferencia hay entre una be larga y una ve corta. ¡Hay tan poco tiempo en la enseñanza escolar y hay tantas cosas más hermosas e importantes en las que un niño podría estar aprovechando su tiempo! Aprendiendo, por ejemplo, a conocer su mundo, la sociedad en que vive o la historia de nuestra civilización. O, para no alejarnos del ramo, podría estar descubriendo la poesía o leyendo cuentos entretenidos o aprendiendo las historias y mitos de las mismas culturas clásicas de las que antes hablábamos. No se trata, simplemente, de hacer la vida más fácil a nuestros niños. Sé que hay mucho valor también en la disciplina y el esfuerzo. ¡Pero cuánto más rico sería que ese sacrificio y ese estudio dieran otros frutos diferentes al de simplemente saber cómo trazar una línea en una palabra!

Pensemos también en que es en esos primeros años de enseñanza escolar cuando comenzamos a descubrir que nuestro mundo físico y social no son aleatorios, que su funcionamiento depende de un sistema. Este es el momento en que nuestros niños empiezan a entender las reglas que subyacen a estos sistemas y comienzan entonces a forjar su pensamiento lógico. ¿No es lamentable, no es desolador que sea justo en este momento cuando tengan que aprender estas reglas y excepciones ortográficas que son difíciles de entender cuando no simplemente caprichosas?

En un reciente viaje a España compartí un almuerzo con Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia Española y principal responsable de la nueva Ortografía editada por la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Él me comentó (y luego pude verificarlo) que se había descubierto que había una relación inversa entre el grado en que el sistema ortográfico de una lengua se aproxima al ideal fonológico y la frecuencia con que los hablantes de esa lengua presentaban problemas de aprendizaje como la dislexia. En otras palabras, en las lenguas como el italiano (más cercana al ideal fonológico del que hemos hablado) hay menos casos de niños con dislexia que en inglés o francés (más lejanas de ese ideal). ¿No deberían ser razones como esta, la posibilidad de evitar el sufrimiento de algunas personas, motivo suficiente como para hacernos pensar en que es fundamental modificar nuestra ortografía?

La segunda razón para modificar nuestra ortografía, entonces, es que es algo importante.

La tercera razón que quiero ofrecerles esta noche es que se trata de un cambio posible. Es algo que está en nuestras manos realizar.

En los últimos meses he tenido el honor y el gusto de poder participar de algunas de las sesiones de la Academia que hoy me admite oficialmente. Al finalizar una de estas reuniones, nuestro director nos leyó una petición que le había llegado en una carta: una persona le pedía que la Academia creara un nuevo género para el español. Sí, un género diferente para no tener que emplear el masculino (tan machistamente cargado, se infería) en sus usos inclusivos. La carta era clara en su propuesta: agreguemos a palabras como “niños” y “niñas”, la palabra “niñes”, que indicaría su género neutro. Así, por ejemplo, “nosotres todes reunides en esta noche podríamos hablar les unes a les otres sin sesgo”. La proposición, como podrán ustedes suponer, fue recibida con risas por todos los académicos. ¿Cuál fue el motivo de ellas? No nos reíamos, como quizás erróneamente alguien pueda pensar, de la persona que sugería esto o de sus intenciones. Esa risa estaba provocada por la profunda comprensión de que no existe ninguna autoridad que pueda modificar elementos gramaticales de una lengua con la simple fuerza de un decreto.

Si mañana la Academia Chilena de la Lengua, o la RAE o la Asociación de Academias, o el presidente del Gobierno, o el rey de España, o todos ellos juntos ordenaran la aparición de un nuevo género gramatical en nuestro idioma, ¿qué pasaría? La respuesta es que absolutamente nada. Eso porque las lenguas no se construyen por decreto. Las lenguas pueden cambiar, y de hecho están siempre cambiando, pero esos cambios no pueden ser impuestos, sino que surgen naturalmente de los mismos hablantes. Por eso nos reíamos y por eso propuestas como las de esa carta están destinadas a fracasar.

Pero la ortografía es diferente. La ortografía no es parte del sistema de la lengua española, sino un sistema aparte relacionado con ella y cuyas reglas sí están dadas por autoridades a quienes los hablantes les han conferido este poder. Y estas autoridades son las academias de la lengua.

¿Qué pasaría si mañana las academias de la lengua decretan, por ejemplo, que la hache desaparezca de la ortografía española? Aunque sería de esperar mucha resistencia inicial (todos, después de todo, estamos muy cómodos con lo que ya sabemos), finalmente la propuesta sería aceptada. Tenemos, entonces, el poder para hacer este cambio. Y con ese poder, la enorme responsabilidad de darle a los hablantes del español el mejor sistema de escritura que podamos.

Este es un cambio necesario. Este es un cambio importante. Este es un cambio posible.

¿Por qué en Chile? ¿Por qué nosotros?

Las reflexiones que acabo de proponer no son, ciertamente, originales. Gran parte de ellas son conocidas y compartidas por todos los estudiosos de la lengua y motivaron, en el siglo XIX, a uno de los más grandes lingüistas hispánicos, don Andrés Bello, a plantear su propia reforma ortográfica: la ortografía chilena. ¿Qué mejor homenaje a la figura de este extraordinario pensador que recoger en su patria adoptiva esta iniciativa a la que dedicó tanto espíritu y tanto esfuerzo?

¿Por qué nosotros? La Academia Chilena de la Lengua ha sido siempre impulsora de los mayores cambios y de los mejores proyectos que se han formado en el seno de las academias de la lengua. Sin ir más lejos, la monumental obra científica y descriptiva que es la Nueva gramática de la lengua española fue la respuesta de la Asociación de Academias al desafío planteado por la nuestra ante la carencia de una obra de esta naturaleza que sirviera de guía para la consulta especializada y la enseñanza de la gramática en todos los niveles. En este discurso quiero invitar a mis colegas académicos a volver a actuar con esa valentía ante otro desafío que considero igualmente importante: el de la reforma de nuestra ortografía.

Vuelvo ahora a una idea que planteé al iniciar estas palabras. Supongamos por un momento que a cualquiera de nosotros se le concede el poder de acabar con alguna de las fuentes de discriminación de nuestro mundo: de eliminar el racismo, el clasismo, la xenofobia o cualquier otra causa de discriminación. ¿Quién de entre nosotros no lo haría de inmediato? Hoy tenemos la oportunidad y el poder de eliminar una de esas fuentes de división, de burlas y de violencia al reformar nuestra ortografía... ¿Y qué mejor regalo podríamos ofrecer al mundo?

Género gramatical y sexismo lingüístico

(Publicado en el libro Sexo, género y gramática. Santiago: Catalonia: 2020)

«¿Es sexista el idioma español?»; «Ellos, ellas y la RAE: el debate del sexismo y el lenguaje»; «Lenguaje inclusivo de género: ¿Es o no el castellano una lengua sexista?». Esta es solo una pequeña selección de titulares de prensa reales que son muestra de un interés que desde hace ya más de diez años viene dándose con fuerza en el debate público y que nos hacen preguntarnos si las lenguas tienen sesgos sexistas y si, en específico, el español es una lengua machista y lo manifiesta en su sistema gramatical, particularmente en el género de sus palabras.

Las lenguas son, entre muchas otras cosas, construcciones de las sociedades que las hablan y, como estas, son también enormemente complejas. Así, el debate entre sexismo y lenguaje tiene muchas dimensiones que sería imposible abordar en un texto breve. Por esto, me limitaré aquí a tratar de responder tres preguntas: ¿qué es el género gramatical?, ¿es sexista el uso del masculino como forma genérica? y ¿qué puede decirse desde la lingüística frente a iniciativas de uso no sexista como «chilenos y chilenas», el uso de la arroba o propuestas como «todes»?

¿Qué es el género gramatical?

¿Es lo mismo el género de una palabra que el sexo de la entidad que representa? Álvaro García Meseguer, lingüista español, se plantea si es posible decir una frase como «Todas fueron hombres» y qué significado puede atribuírsele. En principio, parece tratarse de una expresión incoherente; sin embargo, si la situamos en un contexto como «La noche de Año Nuevo nacieron tres guaguas en el hospital de Rancagua. Todas fueron hombres», podremos darnos cuenta de que es una oración perfectamente construida. ¿Por qué funciona? La clave está en que «guagua» es un sustantivo de los llamados epicenos, lo que quiere decir que (al igual que otros como «víctima», «personaje» y muchos nombres de animales como «cebra» o «paloma») es una palabra que, independientemente del sexo biológico de la entidad a la que se refiera, toma siempre un solo género gramatical, en este caso el femenino. El pronombre «todas», por lo tanto, no hace referencia en el ejemplo al sexo de los recién nacidos (que, se nos informa, fueron hombres), sino al género gramatical de la palabra «guaguas», que está en su contexto inmediato: femenino. Este sencillo ejemplo sirve para cuestionar la identidad entre género gramatical y sexo biológico, que es frecuente dar por asumida.

La verdad es que el género en las lenguas es otra cosa. Fijémonos en este otro texto: «Llegué con mi bicicleta al parque. Estaba más suci_ que de costumbre». En él el rasgo de la suciedad al que alude la segunda oración puede referirse a dos cosas: a mi bicicleta o al parque. ¿Cómo soluciono esta ambigüedad? Fácilmente. Si digo «sucio» me estaré refiriendo al parque, mientras que si digo «sucia» estaré hablando de mi bicicleta. El juego entre estas tres palabras «sucia/o», «parque» y «bicicleta» (ninguna de las cuales se refiere a una entidad sexuada, nótese al pasar) nos muestra que el género gramatical es una marca que comparten ciertas palabras (como sustantivos, adjetivos y pronombres, entre otras), que permite establecer vínculos entre ellas, en una relación conocida como «concordancia», y que nos posibilita construir textos extensos y complejos, pero que mantengan un alto grado de cohesión interna. El género gramatical tiene muy poca relación con el sexo biológico. De hecho, es una escasa minoría de sustantivos la que en nuestra lengua manifiesta esa relación («hombre», «mujer», algunos nombres de parentesco como «tío» / «tía», nombres de profesiones y oficios, una fracción de los nombres de animales). En la mayor parte de los otros, como lo muestra el ejemplo anterior, el género de un sustantivo como «parque» no tiene relación alguna con el dimorfismo sexual; menos aún en el caso del adjetivo «sucio/a», ya que las cualidades son de por sí rasgos abstractos y, por lo tanto, no sexuadas. El género en las lenguas, entonces, tiene poco que ver con el sexo.

Otro hecho que confirma esta afirmación es la observación de que la categoría de género es muy variable en las diferentes lenguas del mundo y o bien no siempre existe o, cuando sí, no siempre se relaciona con el sexo. Así, tenemos lenguas sin género gramatical (como el armenio o el rapa nui), otras con dos géneros pero no basadas en el sexo sino en otros criterios (como la distinción animado/inanimado en el georgiano o el elamita), lenguas con tres géneros (como el latín, el alemán o el tamil), cuatro (como el dyirbal, el checheno o el eslovaco), cinco (como el polaco) o incluso más: en ganda (lengua africana de la familia bantú) se ha descrito la existencia de al menos diez géneros distintos basados en criterios que nada tienen que ver con el sexo (algunas de sus clases son, por ejemplo: personas, animales, nombres de masa, idiomas, objetos largos y cilíndricos, etc.). En consecuencia, si revisamos el conjunto de lenguas del mundo, veremos que las diferencias sexuales no son necesariamente la motivación para las categorías de género que en ellas se encuentran. Más aún, en lenguas cuyas categorías de género sí se basan (al menos nominalmente) en distinciones sexuales, la identidad entre género y sexo no siempre se cumple. Ya hemos revisado el caso del español. Volvamos la mirada ahora hacia el alemán. En esta lengua existen tres géneros: femenino, masculino y neutro. Se da en ella, entonces, una situación ideal (al menos en principio), en la que lo esperable sería que las palabras femeninas se usaran para hablar de entidades femeninas, las masculinas para denotar entidades masculinas y las neutras, en fin, se refirieran a objetos no sexuados. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Solo por citar un par de ejemplos, en alemán la palabra «Mädchen» (‘muchacha’) tiene género neutro y no femenino, mientras que «Tisch» (‘mesa’) y «Tür» (‘puerta’) son masculina y femenina, respectivamente, y no neutras como cabría esperar. Una vez más, la identidad entre género y sexo se muestra, entonces, como inválida.

¿Es sexista el uso genérico de las palabras masculinas?

Que se puede ser sexista hablando español es algo indudable. Un titular de prensa del año 2018 describió a la jugadora de la selección chilena de fútbol María José Rojas de la siguiente manera: «La ‘Alexis Sánchez’ que dejó a Chile con un pie en la ronda final de la Copa América Femenina». No mencionar el nombre propio de la jugadora en una nota dedicada a ella y, en cambio, catalogarla como la «versión femenina» de un jugador varón es, creo yo, propio de una conducta machista. Esto ha sido cierto también a lo largo de la historia. Dichos populares como «llora como mujer lo que no supiste defender como hombre» son también claras manifestaciones de una cultura y de una sociedad machistas. Creo que sobre eso caben pocas dudas. ¿Es, sin embargo, otra expresión popular como «el perro es el mejor amigo del hombre» igualmente sexista? Eso, me parece a mí, es más discutible. Todos los hablantes de español entendemos que en la frase anterior no se hace referencia a un perro macho en particular ni a un ser humano varón específico para hablar de su relación de amistad, sino que estos tres términos («perro», «hombre», «amigo») se usan aquí en un sentido genérico; es decir, para hablar de la especie de los perros, de los seres humanos en general y de la relación de mutua cooperación que une a todos los miembros de ambas especies desde tiempos prehistóricos. Esto sucede porque en las lenguas que tienen más de un género, habitualmente uno de ellos se asume como la opción por defecto o genérica.

La existencia de una forma genérica no está restringida (como quizás haría presumir su nombre) solamente a la categoría de género. Esto pasa también, por ejemplo, en el caso del número. Si alguien nos invita a la Feria del Libro y al llegar al lugar donde se realiza nos encontramos con la existencia de un único volumen, lo más probable es que reaccionáramos con extrañeza. Si se la hiciéramos saber a quien nos invitó y este nos dijera «Pero si yo te invité a la Feria del Libro... y aquí está el libro», mostrando el ejemplar único, sospecharíamos que estamos siendo objeto de una broma. Esto es porque en español el número singular de «libro» no solamente puede usarse para hablar de un objeto específico («aquí está el libro que te prometí»), sino que también esta forma puede referirse a la totalidad de los miembros de una especie, que es el caso de «Feria del Libro» y en cuyo caso la expresión se vuelve sinónima de «Feria de los libros». Otro ejemplo claro de los usos genéricos se da en los tiempos verbales. Un verbo como «viajo» se encuentra conjugado en presente del indicativo y puede, como es esperable, designar un evento que ocurre en el momento en que estoy hablando («en este momento viajo a Valparaíso»). Pero el presente también puede usarse para indicar un evento futuro («el próximo domingo viajo a Valparaíso»), pasado («al terminar la universidad, viajo a Valparaíso y vivo durante tres años en esa ciudad») o incluso, y muy frecuentemente, para expresar eventos que abarcan tanto el pasado, como el presente y el futuro («viajo todos los lunes a Valparaíso»). El presente es la forma genérica de los tiempos verbales del español. Podemos ver, entonces, que la existencia de formas genéricas (es decir, la situación en que un miembro de una clase

representa a los otros integrantes de ella), es un fenómeno frecuente en las lenguas y no está restringido solo a la distinción femenino/masculino.

Discutida esta cuestión, podemos plantearnos por qué es el masculino la forma que se utiliza como genérica para abarcar a todos los miembros de un grupo de seres masculinos y femeninos (aunque igualmente podríamos preguntarnos por qué es el singular la forma genérica en desmedro del plural o el presente la forma por defecto en relación con el resto de los tiempos gramaticales). Dado que las lenguas son, entre otras cosas, productos de las culturas que las hablan y las sociedades de habla hispana han sido tradicionalmente culturas que han privilegiado al hombre, es muy probable que, en efecto, esta haya sido su motivación. Quisiera hacer notar, sin embargo, que el que un hecho lingüístico sea el reflejo de una cultura machista no quiere decir que la lengua en sí lo sea. Así, por ejemplo, que en español existan palabras como «maricón», «marimacho» o «inválido» para referirse a personas homosexuales o con discapacidades no se da porque el español sea una lengua que discrimine a estas personas, sino que más bien indica que existe una sociedad que ha discriminado a estas personas y, entre otros medios, ha usado palabras como estas para hacerlo. Son los individuos de esas sociedades, entonces, los que muestran esa forma de ver el mundo y la lengua solo la expresa. Volveré sobre este punto al final de este texto.

Si consideramos que el uso genérico del masculino es un hecho no deseable, tenemos que explorar, entonces, qué alternativas podemos ofrecer a su uso. Las opciones podrían ser el empleo del femenino como genérico («la perra es la mejor amiga de la mujer»: opción difícil, ya que la interpretación normal de esta expresión es que solo se refiere a las hembras de las especies humana y canina), el uso de formas desdobladas («el perro y la perra son los mejores amigos o amigas del hombre y la mujer»: excesivamente redundante), el uso de formas colectivas o abstractas («los seres caninos son las mejores amistades de los seres humanos», en que, sin embargo, volvemos a tomar el masculino, por lo que quizás sería preferible «la perrez es muy amistosa con la humanidad», que ya linda con la caricatura) o el uso de caracteres que no marcan género («@l perr@ es @l mejor amig@ de @l ser human@» o «le perre es le mejor amigue de le humane»). Exploraremos estas opciones brevemente en la sección que sigue.

Alternativas al masculino genérico

Supongamos esta situación: un matrimonio tiene cuatro hijos: dos niñas y dos niños. Uno de los padres quiere preguntarle al otro quién saldrá de paseo con ellos el fin de semana. ¿Cómo podría expresarlo? Una posibilidad sería «¿A quién le toca salir con los niños el fin de semana?». Tal solución, sin embargo, presenta el uso de «los niños» como masculino genérico. ¿Cómo evitarlo?

Una alternativa que se propone con frecuencia es el uso de caracteres distintos a la «o» o a la «a» que sirvan para marcar la genericidad: arrobas («@») o cruces («x»), por ejemplo. Esto nos daría: «¿A quién le toca salir con l@s niñ@s/ lxs niñxs el fin de semana?». Aparentemente es una solución satisfactoria y sencilla. Eso hasta que recordamos que en la situación original no estamos escribiendo un texto, sino que se trata de un diálogo entre una pareja, con lo que el problema esencial de esta solución se vuelve evidente: ¿cómo la pronunciamos? Esto sucede porque suele olvidarse que las lenguas (y el castellano no es la excepción) son por esencia fenómenos orales y que la escritura es solo un código que trata de reflejarla, y no siempre lo logra. La propuesta de uso de estos caracteres presenta también otro problema que la imagen de más abajo ilustra muy bien: no todas las palabras se prestan al reemplazo de la «o» por la arroba o la cruz y casos como «profes@r» o «repartid@r» son ejemplos de esto.

Una segunda posibilidad es el reemplazo del masculino genérico por una forma abstracta o un colectivo, muy usual en los discursos escolares, donde aparecen con frecuencia palabras como «estudiantado» o «profesorado». ¿Cómo quedaría en nuestro ejemplo?: «¿A quién le toca salir con la niñez / nuestra descendencia el fin de semana?» están lejos de ser alternativas válidas, ya que fuera de un discurso extremadamente formal resultan muy poco naturales o sinceramente ridículas. No parece que esta sea, entonces, una solución aplicable a todos los casos.

Otra opción muy usada, sobre todo en el habla burocrática y el discurso político, es el desdoblamiento, que incluso se ha estereotipado en ejemplos como «los chilenos y las chilenas» o «todos y todas», que resultan fácilmente caricaturizables [Véase, a propósito, el genial video titulado «Verano para todos y todas» de 31 minutos]. En nuestro ejemplo daría algo así como «¿A quién le toca salir con los niños y las niñas (¿o quizás «las niñas y los niños»?) el fin de semana?», oración que claramente resulta poco natural para una conversación espontánea.

En resumen de lo propuesto hasta acá, es posible indicar que el reemplazo del masculino genérico por otros caracteres no es una solución porque solo es posible en la escritura y no en la oralidad (que es la dimensión esencial del lenguaje) y que soluciones como el uso de colectivos o el desdoblamiento solo tendrán éxito (como ha sido hasta el momento) en discursos oficiales y burocráticos, pero que –sin embargo– es muy difícil que penetren en las conversaciones cotidianas.

Una mejor solución en este sentido es la propuesta de una nueva vocal, distinta de la «o», que venga a marcar la forma genérica del español: el uso de la «e». En nuestro caso, la pregunta del matrimonio quedaría como «¿A quién le toca salir con les niñes el fin de semana?», que sí es pronunciable (a diferencia de la arroba) y que no tiene ese regusto a discurso burocrático del desdoblamiento y el uso de colectivos. Aquí tenemos, entonces, una propuesta que podría funcionar y no es raro que sea la que mayor fuerza haya tomado en los últimos años. ¿Será, entonces, la forma que adoptemos?

En mayo del año 2018 se produjo en Casa Central de la Universidad Católica una toma feminista. En este contexto, la vocera de este movimiento fue entrevistada y produjo el siguiente discurso: «Este rector dando un comunicado de que nosotras no estamos abiertas... nosotres no estamos abiertos... o abiertes al diálogo es falso». Este caso ilustra la principal dificultad para la adopción de la «e» genérica: usarla requiere estar en extremo consciente de la manera en que estamos hablando. La persona del ejemplo mencionado (que, recordemos, se trata de la vocera de un movimiento feminista y, por lo tanto, se encuentra muy motivada para hablar de esta forma) no logra usarla de manera natural y debe corregirse a cada paso. Todos nosotros, hablantes que tenemos el español como lengua materna, la usamos de manera natural para comunicarnos y no tenemos que hacer esfuerzos para lograrlo (al menos en nuestras conversaciones cotidianas). Para nosotros, hablar nuestra lengua es tan natural como caminar. No tenemos que pensar para hacerlo. Esto pasa porque las lenguas tienen una estructura gramatical que todos los hablantes adquieren desde muy pequeños y que ya cerca de los cinco o seis años son capaces de usar de manera espontánea, creativa y flexible. La gramática del español incluye el fenómeno de que el masculino es la forma que se usa para señalar el significado genérico y eso es difícil de cambiar.

No se me entienda mal: las lenguas pueden cambiar. De hecho, están continuamente cambiando. Lo que sucede es que estos cambios no son igualmente fáciles en todos los niveles. El nivel léxico, por ejemplo, es enormemente cambiante. Podríamos decir que todos los días en alguna comunidad de habla española se crea una palabra nueva para designar un nuevo tipo de realidad o un matiz de significado que antes no se expresaba. También, con la misma facilidad, algunas palabras van cayendo en el olvido o algunos significados quedan en desuso. Por citar solo un ejemplo, el «macanudo» nos dio luego un «groso», que pasó a ser «bacán» y que hoy es «filete», entre muchas opciones. El léxico es naturalmente cambiante. La gramática, en cambio, es mucho más resistente a las alteraciones. No se trata aquí de un caso de mala voluntad de instituciones como la Real Academia Española, de la Academia Chilena de la Lengua o de los profesores de lenguaje. Si mañana nuestra Academia decretara que la «e» es la nueva marca genérica para nuestro idioma, ¿qué pasaría? La respuesta es sencilla: nada. Los hablantes que no la usamos así no empezaríamos a utilizarla por este decreto, simplemente porque hacerlo demanda un esfuerzo que no estamos acostumbrados a hacer al hablar. Independientemente de su conveniencia o no, o de lo que deseemos o no que pase, la gramática de una lengua (en este caso, su sistema morfológico) es extremadamente difícil de alterar y, cuando ocurre, se trata de fenómenos graduales, que toman cientos de años en implementarse.

En resumen, si bien la propuesta de una «e» genérica es una solución coherente con el sistema morfológico del español, es muy poco probable que se adopte, dada la resistencia natural que los mismos hablantes tienen a la alteración de su sistema gramatical.

Una reflexión final

Para concluir este texto, me gustaría plantear una pregunta más: ¿qué pasaría si alcanzáramos el ideal de una lengua sin masculino genérico, o, si se prefiere, una «lengua no sexista»? La respuesta, probablemente, sería que, en esa situación ideal, tener una lengua no sexista ayudaría a conseguir una sociedad no sexista.

Existen, como planteábamos al principio, muchas lenguas que no hacen distinción de masculino/femenino en su sistema gramatical y en ellas, por supuesto, no hay un uso genérico del masculino porque el género mismo en cuestión no existe. Una de esas lenguas es el farsi. Esta lengua no tiene género por ninguna parte: ni en sus sustantivos, ni en sus adjetivos, ni en sus pronombres. En ella no hay rastros de género y no lo ha habido por cientos de años. El farsi (o persa), sin embargo, es la lengua de Irán, cuya sociedad se encuentra, probablemente, entre las más machistas de nuestro planeta. En farsi, por ejemplo, se puede decir y se puede pensar lo que un clérigo iraní señaló, según el periódico The Guardian: «las mujeres que usan ropa reveladora y se comportan de manera promiscua son las causantes de los terremotos». ¿Otro ejemplo? El turco es otra de estas lenguas que (con la salvedad de unas pocas palabras compuestas), no hace ninguna distinción de palabras por su género. Muy recientemente, sin embargo, en Turquía siete mujeres fueron detenidas, acusadas de «ofensas al estado» y arriesgaron penas de hasta dos años de cárcel por cantar el himno «Un violador en tu camino» del colectivo «Las tesis». El inglés, finalmente, es una lengua que también tiene muy poco género gramatical: no lo tiene en sustantivos ni adjetivos y solo quedan unos pocos vestigios de esta categoría en algunos de sus pronombres. En las sociedades de habla inglesa, además, es donde desde la década de los sesenta del siglo pasado se han propuesto con mayor intensidad iniciativas de uso no sexista del lenguaje. Sin embargo, en un país como Estados Unidos no solamente una persona puede justificar los abusos sexuales que han ocurrido en sus fuerzas armadas diciendo algo como «¿qué esperaban estos genios al poner a las mujeres junto con los hombres?», declaración marcadamente machista, sino que esa misma persona fue elegida posteriormente como el presidente de esa nación. Es claro, entonces, que no hay una relación directa entre una sociedad más igualitaria o discriminadora en lo sexual con la existencia de un masculino genérico en la gramática de sus lenguas.

La idea de que al impulsar un cambio lingüístico se producirá un cambio en la realidad es una manifestación del llamado «determinismo lingüístico», una hipótesis que plantea que las categorías de una lengua determinan la manera que tiene de ver el mundo una comunidad. Sin embargo, en su versión extrema, esto es evidentemente falso, ya que, de no serlo, no habría cabida para nuevas ideas y nuevas formas de pensar en las lenguas. El hecho de la existencia de ideas y propuestas feministas en la lengua española (con masculino genérico y todo) es en sí mismo testimonio de este error.

Es indudable que actualmente vivimos en una sociedad machista. En muchos casos las mujeres ganan menos que los hombres por hacer igual o más trabajo. Hay exigencias que se hacen a la mujer que no se les plantean a los hombres: encargarse de los hijos, ocuparse de las labores domésticas. Hay, en fin, muchas situaciones de abuso y de violencia en contra de las mujeres. Todo eso es cierto y es importante. El objetivo de cambiar esa situación es una meta indudablemente valiosa, pero un cambio en la forma usemos como genérica en español, a mi juicio, contribuirá poco o nada a lograr cambios sociales y, como muy bien ilustra el ejemplo de más abajo, corre el riesgo de distraernos de objetivos que sí que importan.